Facetten der Schorndorfer Kunstszene

Schorndorf. Eine zwölfstündige Performance mit Frischhaltefolie und Neonröhren, rostigen Dosen, die ein zweites Leben als Malobjekt geschenkt bekommen und eine Installation über Ausgrenzung, bei der die Betrachter selbst zum Teil des Werkes werden können: Schlaglichter von der Kunstnacht am Samstag, bei der sich Schorndorf als pulsierende Kunst-Metropole präsentierte.

Als die ersten Besucher kommen, ist Jenny Winter-Stojanovic längst im Kokon ihres eigenen Werkes gefangen. Sieben Stunden Arbeit liegen bereits hinter ihr. Fünf hat sie noch vor sich. Pausen gönnt sie sich keine. Spinnenweben gleich, hat die ganz in Rot gekleidete Künstlerin die einstige Chromgerberei im Röhm-Areal in Besitz genommen. Die Geschichte der ehemaligen Lederfabrik hat sie dabei mit ihrer Arbeit verwoben. Quer durch den Raum sind dicke Schichten aus Frischhaltefolie gespannt, die mit fortschreitender Dauer der Performance immer stärker an Häute erinnern. Die Künstlerin verbindet sie mit den längst verrosteten Rollen und Deckenbalken. Unter ihnen platziert sie Neonröhren, die mit ihrem kalten Licht einen starken Kontrast zur altindustriellen Aura des Raumes bilden. Hier wurde einst Leder getrocknet, geklebt, gepresst oder gewalkt.

Eine Meditation über das Suchen, Finden und Entstehen

Immer wieder legt sich Winter-Stojanovic auf eine dieser von ihr als Zellformationen bezeichneten Waben und testet ihre Stabilität. Plötzlich reißt ein Strang. Was die Künstlerin aber nicht aus ihrer tranceartigen Ruhe bringt und durchaus sinnbildlich für das Konzept der Performance steht, die das Suchen, Finden und Entstehen, das Abstreifen von Häuten in verschiedenen Lebensphasen thematisiert. So viel Zeit es braucht, diese Zellformationen zu entwickeln, so schnell werden sie auch wieder verschwinden. Sie existieren nur in diesen zwölf Stunden und mit der Künstlerin, die sich im Dialog mit dem Raum, dem Material und am Ende sich selbst ein Werk schafft, an dessen Schlusspunkt konsequenterweise seine Zerstörung steht.

Technik im Herzen der alten Lederfabrik

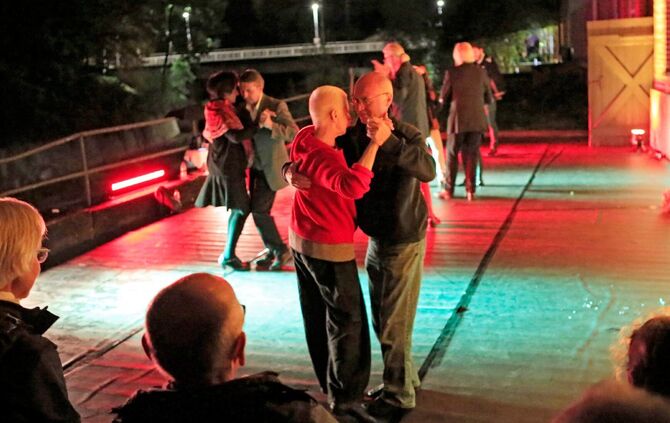

Im einstigen Kesselhaus des Areals wird derweil der Technik gehuldigt. Mit einem Modularsynthesizer beschallen Bernhard Schweitzer und Andreas Votteler (a.k.a. Aichenbach) das Herz der alten Lederfabrik mit improvisierter elektronischer Musik. Wie sie das machen, wirkt reichlich anachronistisch: Sie stecken permanent Kabel um, drehen an einem der vielen Knöpfe und erzeugen dadurch minimale Veränderungen in ihren Klanglandschaften. Insofern ist diese längst veraltete, doch einst revolutionäre Technik absolut passend zu Dampfmaschine und Turbine, die den hohen Raum fast völlig einnehmen. Der ist an diesem Abend in rotes und blaues Licht getaucht. Rote Laserpunkte schwirren durch den Raum. Und auf eine Leinwand projiziert verfremdete Bilder von Leiterplatten, menschlichen Gesichtern oder abstrakten Formen. Wodurch der Raum zu einem Gesamtkunstwerk wird, in dem sich technikaffine Besucher verlieren können.

Röhm-Areal pulsierendes Zentrum

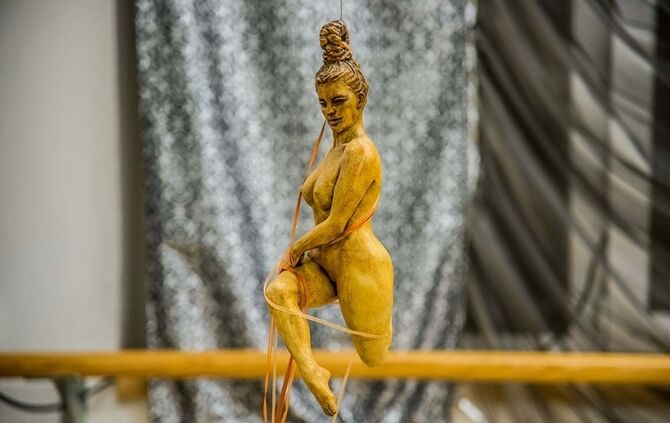

Während es im etwas abgelegenen Kesselhaus vergleichsweise ruhig zugeht, ist das Röhm-Areal an sich unbestritten das pulsierende Zentrum der Kunstnacht. Gerade in der abendlichen blauen Stunde entfaltet das Gelände eine faszinierende Aura zwischen Industriearchitektur und modernem Kreativquartier. Entsprechend gut besucht ist das ehemalige Fabrikgelände, auf dem sich nicht weniger als 20 Ausstellungen ballen – von den Skulpturen in Christoph Traubs beeindruckendem Atelier über Simone Fezers zerbrechlichen Rauminstallationen bis zur Fotoausstellung über die retrofuturistische Kultur der Steampunks, die auch leibhaftig mit Zylindern, Fräcken, Reifröcken und Korsetts und selbst gebauten technischen Accessoires wie Schutzbrillen oder Zahnrädern versehen, vor Ort waren. Auch dies ziemlich passend an diesem Ort zwischen Industrialisierung und moderner Büro- und Gewerbenutzung.

Schock-Areal: Keine Spur von Unruhe

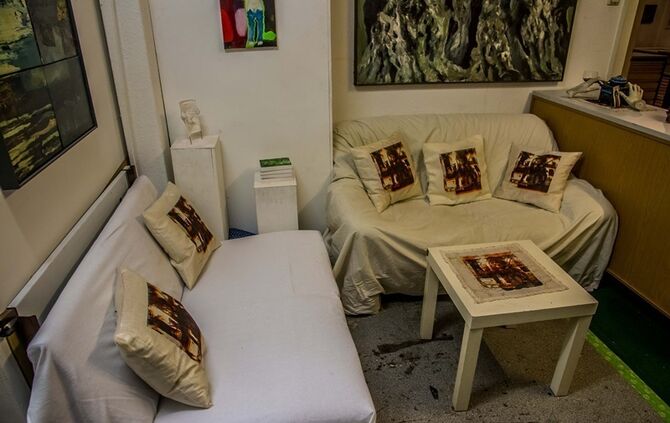

Ganz anders hingegen das Schock-Areal. Eine kalte, klinische Büroatmosphäre durchdringt dort die Räumlichkeiten. Keine Spur mehr von der geschäftigen Unruhe, die am anderen Ende der Stadt herrscht. Dafür hat der Betrachter hier ausgiebig Zeit, sich die dort ausgestellten Werke genauer anzuschauen.

Vom Abgrenzen und Begrenzen: Kunst, die Fragen stellt

Zwischen den bizarren Tierporträts von Annette Schock und einer raumnehmenden Installation von Jens Grundschock springt dabei eines sofort ins Auge: Mit rot-weißem Absperrband hat Bernard E. A. Czychi für diesen Abend eine begehbare Installation mit dem Namen „Abgrenzung Ausgrenzung Eingrenzung“ errichtet. Eine so simple wie einfallsreiche Idee, die aus nicht viel mehr als Absperrband und ein paar Holzlatten besteht, die er in eine Nische vor einige seiner Werke gestellt hat. Wer will, kann durch diese Abgrenzungen hindurchschreiten, mithin die Seite wechseln, Grenzen überschreiten – oder sich selbst bedienen, ein Stück Band von der Rolle nehmen, um sich zu begrenzen. Czychis Motivation ist ganz klar politisch zu verstehen. Seine Installation, kombiniert mit thematisch passenden Bildern aus seinem künstlerischen Schaffen, soll Fragen aufwerfen: Auf welcher Seite stehen wir? Wovon grenzen wir uns ab? Unseren selbst geschaffenen Problemen? Und sind neue Grenzen oder Abgrenzungen tatsächlich die richtige Lösung?

Wenn rostige Dosen Geschichten erzählen könnten

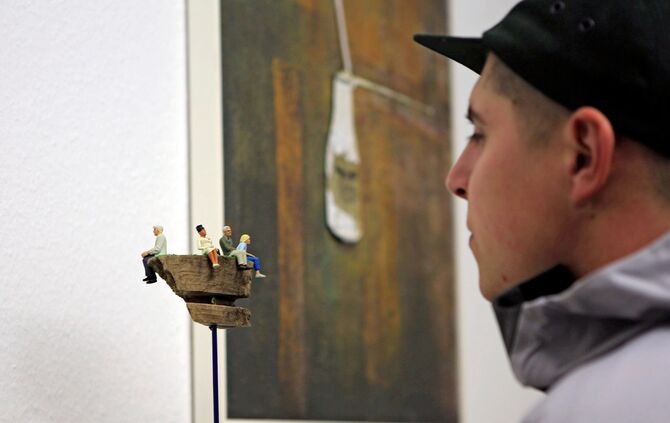

Währenddessen präsentiert im Obergeschoss des Bahnhofs Hardy Zürn die Ergebnisse einer langjährigen Sammlung versteckter Geschichten. Im Atelier Z geht es auf den ersten Blick um profane Dosen und wie sie Form und Zustand verändern. Auf den Bildern und Skulpturen werden sie als rostige, plattgefahrene und kaputte Objekte dann aber zu stimmigen Erzählungen geflochten. Auf „Qui es?“ hat Zürn drei verrostete und leer getrunkene Dosen platziert, hinter einen Holzzaun mit Loch, Blätter eines Baumes sowie einen kaputten Rückspiegel. Die Skulptur „Ora et labora“ zeigt einen Meißel, dessen Griff mit Stacheldraht versehen ist und eine rostige Suppendose auf einen Stein geschlagen hat. Vor der Dose hebt ein sehr klein geratener Papst beide Hände. Gesammelt hat Zürn die Dosen vor allem im Mittelmeerraum. Dort sind sie noch pfandfrei und daher überall in freier Wildbahn zu finden, Sonne und Salzwasser außerdem ideal für einen schnellen Korrosionsprozess. Hier in Schorndorf haben sie nun einen würdigen Platz gefunden.

Die Vielfalt der Kunst

Eines machte dieser Abend mehr als deutlich: welch festen Platz die Kunst in dieser Stadt hat. Besucher hatten bei der vom Kulturforum organisierten Veranstaltung die Wahl zwischen insgesamt 58 Stationen, darunter 16 Künstlerateliers und vier Kunstgalerien. Völlig unmöglich, all das in einer Nacht sinnvoll zu bewältigen, ohne von der Vielfalt am Ende völlig überwältigt zu werden.

Auch der Reporter (zum ersten Mal in dieser Tätigkeit bei der Kunstnacht) hat in den fünf Stunden weniger gesehen als vorgenommen (vor allem, was die Stationen am Stadtrand anbelangt) – doch am Samstag zugleich mehr entdeckt als erwartet.