Von Hitler-Putsch bis Mauerfall: Was am 9. November alles passiert ist

1848, 1918, 1923, 1938 oder 1989: Der 9. November ist mit Blick auf die jüngere deutsche Geschichte ein höchst außergewöhnliches Datum. Wohl in keinem anderen Tag verdichtet sich dermaßen viel Historie der Deutschen. Mal war er epochaler Wendepunkt, mal ein Tag grausamen Terrors und Antisemitismus, mal Endpunkt, mal Ausgangspunkt einer Revolution – weshalb der Journalist und Schriftsteller Wolfgang Brenner durchaus treffend vom „deutschen Datum“ spricht. Was ist an jenem Tag alles passiert und kann man von einem „Schicksalstag“ der Deutschen sprechen? Ein Überblick.

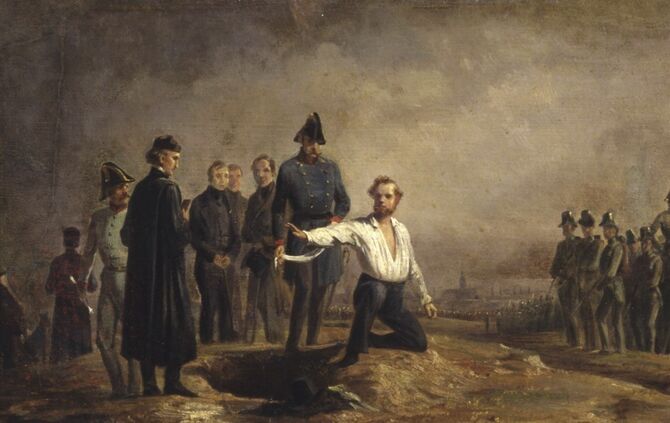

9. November 1848: Anfang vom Ende der „Märzrevolution“

„Ich sterbe für die Freiheit.“ Das waren die letzten Worte des Abgeordneten Robert Blum, bevor er am 9. November 1848 in Wien von den Truppen der Gegenrevolution erschossen wurde. Das Ereignis markierte den Anfang vom Ende der so genannten „Märzrevolution“ in den Staaten des Deutschen Bundes. Begonnen hatte das revolutionäre Zeitalter in Frankreich, es erfasste damals nahezu ganz Europa und erreichte schließlich auch die Staaten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Geistiges Fundament der Revolutionsbewegung war die Forderung nach einer Verfassung, die den Ausgleich von monarchischer Autorität und Volkssouveränität bringen sollte. Der erste Versuch, Deutschland als Teil einer europäischen Modernisierung nach freiheitlichen und nationalen Leitvorstellungen auszurichten, scheiterte letztlich aber am Widerstand der reaktionären Kräfte.

9. November 1918: Geburtsstunde der ersten deutschen Republik

Die Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg stand bereits fest, die Rufe nach Frieden und der Abdankung des Kaisers wurden immer lauter. In der Folge kam es in ganz Deutschland zu Unruhen. Firmen und Betriebe wurden bestreikt, in vielen Städten bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Und am 9. November erfasste die sogenannte „Novemberrevolution“ auch die Reichshauptstadt Berlin, wo Reichskanzler Maximilian von Baden aus Sorge vor einem radikalen politischen Umsturz eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt gab.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann rief daraufhin von einem Balkon des Berliner Reichstags die erste deutsche Republik aus und besiegelte damit das Ende der Hohenzollern-Herrschaft – eine Zäsur in der deutschen Historie. Er kam damit Karl Liebknecht zuvor, der wenige Stunden später aus dem Berliner Schloss die „freie sozialistische Republik Deutschland“ ausrief.

9. November 1923: Die erste deutsche Republik am Abgrund

Die erste Republik auf deutschem Boden hatte es von Anfang an schwer. Ihr fehlte es zum einen an Rückhalt in der Bevölkerung, aber auch an Geschlossenheit und Unterstützung durch die exekutive Gewalt. Massenarbeitslosigkeit, Kriegsschäden und Reparationsforderungen aus dem Ersten Weltkrieg stellten die junge Weimarer Demokratie schließlich vor eine Zerreißprobe – und am 9. November 1923 stand sie bereits am Abgrund.

Anfang der 1920er Jahre waren reaktionäre und nationalistische Strömungen im Aufwind. In dieser instabilen politischen Lage hatte Adolf Hitler als Parteiführer der NSDAP in München einen gewaltsamen Putsch geplant. Am Sonntagmorgen des 9. November 1923 marschierte er zusammen mit dem Weltkriegs-General Erich Ludendorff und seinen Anhängern zur Feldherrnhalle.

Doch die Polizei stoppte den Marsch und damit auch Hitlers Versuch, gewaltsam an die Macht zu gelangen. Die NSDAP wurde daraufhin verboten, Hitler zu fünf Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis in Landsberg verfasst er dann seine politisch-ideologische Programmschrift „Mein Kampf“.

9. November 1938: Terror gegen Juden im Deutschen Reich

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierten Truppen der Sturmabteilung (SA) und Angehörige der SS gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung im Deutschen Reich – die sogenannte „Reichskristallnacht“ oder auch „Reichspogromnacht“. Die Bilanz war verheerend: Etwa 7500 jüdische Geschäfte wurden zerstört, über 1200 Synagogen niedergebrannt sowie zahllose Wohnungen verwüstet. 91 Juden wurden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt.

In den Tagen darauf wurden im ganzen deutschen Reich über 30.000 jüdische Männer verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Ein Jahr später versuchte dann am 8. November der schwäbische Schreiner Johann Georg Elser, Hitler mit einer Bombe zu töten. Weil Hitler regelmäßig zum Jahrestag des Putschversuches von 1923 im Münchener Bürgerbräukeller sprach, verschaffte sich Elser Zugang zum Veranstaltungsort und platzierte dort eine Bombe. Doch Hitler verließ den Ort am 8. November 1939 früher als sonst und entging so Elsers Attentat.

9. November 1953: Deutschlands erste Fußgängerzone

In Kassel wird am 9. November 1953 die Treppenstraße eröffnet, eine für Fußgänger reservierte Einkaufsstraße. Es ist die erste Fußgängerzone Deutschlands.

1967: Der 9. November und die 68er-Bewegung

Der Spruch „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ sollte zu einem Symbol der 68er-Bewegung in Deutschland werden. Erstmals formuliert wurde der Slogan am 09. November 1967 auf einem Transparent, das Studenten in Hamburg bei der Amtseinführung des neuen Rektors entrollten.

9. November 1989: Der Fall der Berliner Mauer

Am Abend des 9. November 1989 verkündete DDR-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz überraschend die sofortige Öffnung der Berliner Mauer: Die neue Reiseregelung für DDR-Bürger trete „sofort“ in Kraft. Daraufhin strömten tausende Ostberliner an die Grenzübergänge ihrer Stadt. Gegen 23.30 Uhr konnten die Grenzsoldaten am Grenzübergang Bornholmer Straße dem Andrang der Menschen nicht mehr standhalten. Der Übergang wurde geöffnet. Der Weg zur deutschen Wiedervereinigung war frei.

Stehen die Ereignisse vom 9. November in einem Zusammenhang?

Teilweise. Hatten die Ermordung von Robert Blum 1848, der Startschuss der Novemberrevolution 1918 und der Fall der Mauer 1989 zufällig am 9. November stattgefunden, so stehen die Daten der Jahre 1923, 1938 und 1939 in einem Zusammenhang. Die Gegner der Demokratie hätten den 9. November verächtlich gemacht, so der Historiker Wolfgang Niess gegenüber dem Deutschlandfunk.

Deshalb sei der Zeitpunkt des sogenannten „Hitler-Putsches“ im November 1923 kein Zufall gewesen. Im Jahr 1938 – mittlerweile war Hitler an der Macht – sei ein immenser Druck innerhalb der NSDAP entstanden, gegen die Juden in Deutschland massiv vorzugehen. „Und weil jedes Jahr aufs Neue große Feierlichkeiten in München stattfanden aus Anlass des gescheiterten Putsches, zu Ehren der sogenannten Märtyrer der Bewegung“, so Niess, „war 1938 dieser 9. November ein idealer Tag, vielleicht der einzige im ganzen Jahresverlauf, an dem die nationalsozialistische Führung ihren Unterführern, die versammelt waren, um Hitler zu erleben, signalisieren konnte, sie sollen bitteschön einen Volkszorn in Gang setzen.“

Der 9. November ein „Schicksalstag der Deutschen“?

In Bezug auf den 9. November wird häufig vom „Schicksalstag der Deutschen“ gesprochen und geschrieben. Wolfgang Niess hält das allerdings für wenig treffend. Wenn man von einem „Schicksalstag“ rede, so Niess im Deutschlandfunk, könne schnell den Eindruck entstehen, „es kommen überirdische Mächte ins Spiel, das Schicksal eben“. Der renommierte Historiker Ulrich Herbert bezeichnet den Begriff bereits vor einigen Jahren als „etwas kitschig und auch fehlleitend“. Dass der 9. November jedoch ein außergewöhnlicher Tag in der Geschichte der Deutschen bleibt, ist unstrittig.