„Anzeige kann Todesurteil bedeuten“: Ein Ort für Prostituierte in Stuttgart

Stuttgart. Das Gebäude in der Leonhardstraße 1 mitten im Stuttgarter Rotlichtviertel ist mit seinen braunen Fensterläden und zugezogenen Vorhängen eher unscheinbar. Nur die großen Buchstaben „HoffnungsHaus“ verraten, dass sich das Gebäude von anderen im Viertel unterscheidet. Die aufgereihten Holztische im Inneren, die mit Blumen dekoriert sind, erinnern an ein gemütliches Café oder ein großes Wohnzimmer. Es gibt sogar eine Küche. Die Bilder an den Wänden erzählen Geschichten – manche davon zeigen Frauen mit leerem Blick. Frauen, die in der Prostitution arbeiten oder gearbeitet haben, die täglich Gewalt erfahren und hier einen Rückzugsort finden.

Prostituierte erfahren viel Gewalt: Oft gehe es nur um Macht

"Die meisten Prostituierten, die zu uns kommen, machen das nicht freiwillig", betont Leiterin Wilbirg Rossrucker. Illegale Prostitution und auch Menschenhandel seien ein großes Thema. Das Bild von Prostituierten, die das große Geld machen, stimme in vielen Fällen nicht. „Natürlich ist nicht jeder der böse Täter, aber der Großteil schon.“ Oft gehe es nur um Macht.

Mittlerweile sei es schon fast normal, zum Abitur oder zum 18. Geburtstag ein Bordellbesuch geschenkt zu bekommen. „Das ist so absurd“, findet Rossrucker. „Wenn man mit Tieren so umgehen würde, würde der Tierschutz sofort auf die Barrikaden gehen. Was geht in Menschen vor, die so brutal mit anderen umgehen?"

Hoffnungshaus ist ein Rückzugort: Niemand muss reden

In erster Linie ist das Hoffnungshaus ein Rückzugsort. Rossrucker erzählt von einer Frau, die in letzter Zeit regelmäßig vorbeikommt. Ein Freier hatte ihr zwei Rippen gebrochen. „Bei ihrem letzten Besuch hat sie vier Stunden tief und fest geschlafen. Auch dafür bietet das Hoffnungshaus einen Platz. „Niemand muss reden“, so Rossrucker. Es gebe keine Bestimmungen. Über diese Frauen werde schon genug bestimmt.

„Ich habe es erlebt, dass eine Frau einen Tag nach der Geburt auf der Straße stand, eine andere noch am selben Tag ihrer Abtreibung.“ Einen Ausfall können sich die meisten nicht leisten, das Zimmer muss trotzdem bezahlt werden. Die wenigsten seien außerdem gemeldet oder versichert.

Prostituierte im Hoffnungshaus: Die meisten arbeiten auf dem Straßenstrich

Pro Treffen kommen ungefähr zwölf Frauen zusammen. „Viele davon warten schon vor der Tür, wenn wir aufschließen.“ Geöffnet wird dreimal die Woche. Einmal im Monat findet ein Gottesdienst statt. Mittwochs wird warm gekocht. Salat, Obst, Kaffee und Kuchen gibt es immer, wie die Leiterin erzählt. Das Angebot ergänzt das Café La Strada, ebenfalls Anlaufstelle für Prostituierte.

Unter den Frauen herrsche eine strenge Hierarchie. „Die aus den Bordellen würden sich nie zu den Frauen vom Straßenstrich setzen." Die meisten der Besucherinnen kommen ohnehin vom Straßenstrich: "Die Frauen aus den Bordellen dürfen zum Teil gar nicht nach draußen und wissen auch nicht in welcher Stadt sie sich gerade befinden“, weiß Rossrucker. Manchmal gehen die Mitarbeiterinnen des Hoffnungshauses in die Häuser, bringen Essen oder Geschenke. Zu Gesprächen komme es da aber kaum, die Frauen seien nämlich sehr vorsichtig. „Man muss bedenken, dass sie ständig enttäuscht und missbraucht werden.“

Mit Betroffenen selbst zu sprechen, sei sehr schwierig

Viele leiden unter einer dissoziativen Störung, wie Rossrucker erzählt, einer psychischen Erkrankung, die vor allem nach traumatischen Erlebnissen auftritt. Betroffene lösen sich dabei von sich selbst, das heißt von ihren Erinnerungen, Eindrücken, ihrer Identität, ihren Gedanken, Gefühlen, ihrem Körper und ihrem Verhalten. Manche erzählen, dass sie nur mit ihrem Körper anwesend sind und selbst am Rand sitzen und zuschauen. „Anders würde man das wahrscheinlich gar nicht aushalten“, sagt Rossrucker.

Mit einer Betroffenen zu sprechen sei sehr schwierig. Nicht nur, weil die Retraumatisierung sehr groß ist: Die meisten seien sehr verklärt, verdrehen Wahrheiten und behaupten nicht selten, wie schön und spannend ihre Arbeit sei und dass sie richtig gutes Geld machen würden.

Hoffnung auf bessere Arbeit in Deutschland

Viele der Frauen, die ins Hoffnungshaus kommen, sind aus Osteuropa. Oft sei die Schulbildung vor Ort schlecht, manche haben zwar eine, finden aber trotzdem keine Arbeit. "Sie sind davon überzeugt, dass sie im Leben keine Chance haben.“

Die Frauen hoffen in Deutschland auf bessere Arbeit. Zumindest wird ihnen das versprochen. „Wenn sie dann erfahren, welcher Job tatsächlich hier auf sie wartet, sind die Vermittlungsgebühren so hoch, dass es nur schwer ist, da wieder rauszukommen. Ihnen wird der Reisepass weggenommen, sie werden unter Drogen gesetzt oder schon auf dem Weg mehrfach vergewaltigt“, weiß Rossrucker.

Ausstieg dauert meist zwischen drei bis fünf Jahre

Die Mitarbeiter des Hoffnungshauses betreuen selbst keinen Ausstieg, arbeiten aber mit zwei Vereinen zusammen. Ob die Frauen es schaffen, sei ganz unterschiedlich und hänge auch davon ab, wie traumatisiert sie sind. „Vom ersten Versuch, das heißt, wenn es ausgesprochen wird, bis es wirklich geschafft ist, vergehen in der Regel drei bis fünf Jahre und ungefähr sieben Versuche.“

„Die Frauen werden eingeschüchtert, eine Anzeige kann das Todesurteil für sie bedeuten. Von der Anzeige bis zur Verhandlung vergehen nämlich ungefähr 16 Monate. Es gibt kaum eine, die nicht schon einmal fast umgebracht wurde“, vermutet Rossrucker. Auch eine Abhängigkeit zu den Freiern spiele eine große Rolle. Es wird gedroht, dass man ihrer Familie etwas antue. Dass man dagegen oft nichts tun kann, ist nur schwer vorstellbar. „Wir brauchen dringend ein neues Gesetz", findet Rossrucker: Das "Schwedische Prostitutionsgesetz", wie sie sagt. In Kurzform bedeute das, dass die Freier bestraft werden und nicht die Prostituierten.

Polizei: Fünf Laufhäuser und 20 bordellartige Betriebe in Stuttgart

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, gibt es in Stuttgart insgesamt fünf Laufhäuser und 20 bordellartige Betriebe. Darüber hinaus gebe es auch eine "nicht näher bestimmbare Anzahl von Wohnungen, wo der Prostitution nachgegangen wird", heißt es. Im Jahr 2024 wurden rund 980 Prostituierte kontrolliert. Wie viele illegale Bordelle es in Stuttgart insgesamt gibt, könne man nicht beantworten. "Dafür gibt es keine belastbaren Zahlen, weil das alles im Untergrund stattfindet. Was wir sagen können, ist, dass im gesamten Stadtgebiet entsprechende Wohnungen zu Prostitutionszwecken festgestellt werden."

Für Maßnahmen im Bereich der Prostitutionsüberwachung ist das Dezernat 73 der Kriminalpolizei zuständig. Diese kontrollieren regelmäßig, ob die Regeln eingehalten werden. "Wenn in einer Privatwohnung Prostitution angeboten wird, gibt es häufig Zeugenhinweise von Anwohnern. Auch dem wird nachgegangen", erläutert ein Polizeisprecher.

Wilbirg Rossrucker engagiert sich im Bereich Prävention – und Aufklärungsarbeit

Bereits seit 2016 können Frauen und Transfrauen, die in der Prostitution arbeiten oder gearbeitet haben, das Café im Erdgeschoss besuchen. Das Hoffnungshaus wird von den Apis, einer evangelischen Gemeinschaft getragen und ist ein Projekt der Aktion Hoffnungsland gGmbH, welches auch Mitglied beim Bündnis „Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V.“ ist. Ein ehemaliger Gemeindeleiter hatte das Haus geerbt und der Gemeinde überlassen.

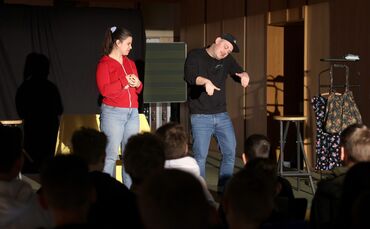

Insgesamt arbeiten 17 ehrenamtliche und drei hauptamtliche Mitarbeiter im Hoffnungshaus. Wilbirg Rossrucker hat 30 Jahre als Hebamme gearbeitet. Heute engagiert sie sich auch im Bereich Prävention – und Aufklärungsarbeit, hält Vorträge in ganz Baden-Württemberg.

Ehrenamtliche arbeiten nur zwei Mal im Monat: "Alles andere wäre zu viel"

„Die Ehrenamtliche sind immer nur ein bis zweimal im Monat da.“ Weil es hier so viel zu verarbeiten gibt, wäre alles andere zu viel. Man brauche zwar eine gewisse Stabilität, es müsse einen aber trotzdem noch betroffen machen. „Wenn es einen irgendwann kalt lässt, muss man aufhören."

{element}"Irgendwie ist man dann doch so hilflos"

„Nach fast zehn Jahren merke ich, dass man in manchen Bereichen mürbe wird, weil man letztendlich nicht viel ändern kann.“ Oft gehe man zwei Schritte vor und drei zurück. Sie erzählt von einer Frau, die den Ausstieg fast geschafft und auch einen Deutschkurs gemacht hatte. „Jetzt ist sie in einer anderen Stadt und dröhnt sich mit Drogen zu." Sie habe erzählt, dass sie nicht mehr kann und will. „Das tut weh, vor allem, weil sie auf einem so guten Weg war. Irgendwie ist man dann doch so hilflos.“