Das Kabelattentat: Wie Hitler in Stuttgart mutig zum Schweigen gebracht wurde

Am 15. Februar 1933 hat eine Gruppe junger Leute in Stuttgart dem frisch inthronisierten Diktator Adolf Hitler spektakulär das Wort abgeschnitten. Der beherzte Beilhieb, der die Leitung einer Rundfunkübertragung kappte, ging als „Kabelattentat“ in die Geschichte ein. Die Namen um die Kerntruppe Wilhelm Bräuninger, Alfred Däuble, Hermann Medinger und Eduard Weinzierl kennt heute jedoch kaum jemand – warum ist das so? Ein Rundgang am Ort des Geschehens im Stuttgarter Osten.

Das „Kabelattentat“ von Stuttgart: „Die Übertragung ist im Augenblick gestört“

Hitlers Stimme ist schnarrend und schrill, wie man sie aus unzähligen Dokumentationen und Aufnahmen kennt. Um kurz nach acht Uhr am Abend betritt der zwei Wochen zuvor zum Reichskanzler ernannte Führer der NSDAP vor rund 10.000 Anhängern die Bühne in der Stuttgarter Stadthalle und beginnt seine Rede, die zudem via Rundfunk reichsweit übertragen wird.

Es wird gehetzt und geschrien. Vor allem gegen den württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz von der Zentrums-Partei. Es ist Wahlkampf. Und Hitler hat Stuttgart als erste Station seiner Wahlkampfreise ausgewählt. Im März stehen Neuwahlen an. Doch auf einmal Stille in der Leitung. Bis auf ein kurzes Knacken und Rauschen ist in den Tausenden Volksempfängern in ganz Deutschland und über die auf dem Stuttgarter Marktplatz aufgestellten Lautsprecher nichts mehr zu hören. Es folgt die kurze Ansage eines Rundfunkmitarbeiters: „Meine Damen und Herren, die Übertragung ist im Augenblick gestört.“

Hitlers späterer Propagandaminister Joseph Goebbels schäumt vor Wut

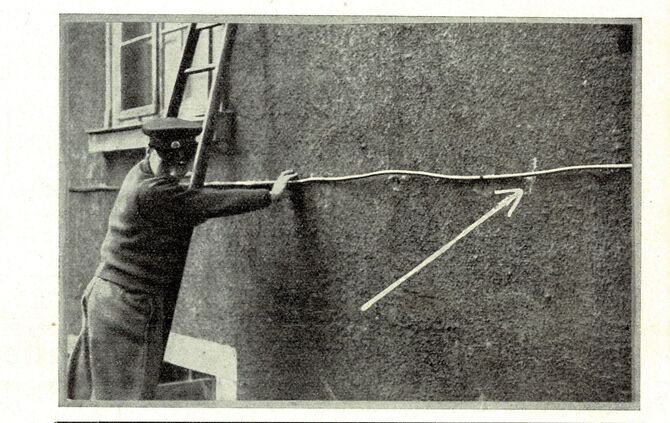

Drei Schläge benötigt Alfred Däuble, um das Übertragungskabel zu kappen. Auf den Schultern seines Mitstreiters Hermann Medinger durchtrennt er die Leitung von der Stadthalle zum Telegrafenamt am Stöckach mit einem Winzerbeil. Kein einfaches Unterfangen. Das Kabel hängt in über drei Metern Höhe über einer Hofeinfahrt in der Werderstraße. Die Komplizen Eduard Weinzierl und Wilhelm Bräuninger sowie weitere aus der Gruppe lenken postierte Wachposten ab. Der Coup gelingt, Hitler wird um 21.17 Uhr zumindest im Radio zum Schweigen gebracht.

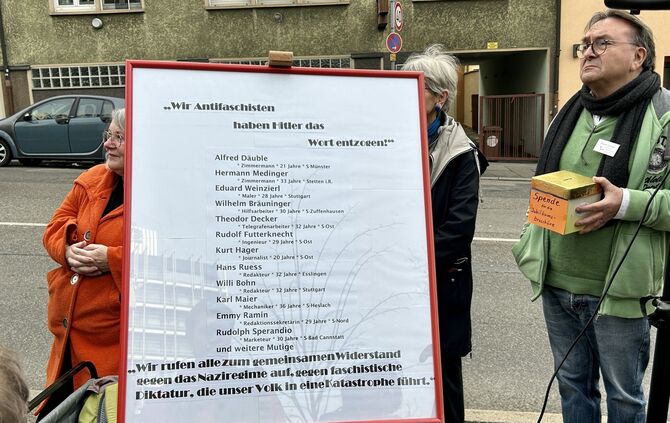

Der Führer und die Zuhörer in der Halle bekommen von der Aktion unmittelbar nichts mit, aber die lokalen NS-Größen sind blamiert. Auch Hitlers späterer Propagandaminister Joseph Goebbels schäumt vor Wut. Er lässt, wie er in sein Tagebuch schreibt, noch am Abend „die verantwortlichen Herren vom Rundfunk antanzen und geige ihnen die Meinung, dass ihnen Hören und Sehen vergeht.“ Die an der Planung der Aktion beteiligten Journalisten Willi Bohn und Hans Ruess veröffentlichen anschließend ein Flugblatt und brüsten sich mit dem Sabotageakt: „Wir Kommunisten haben Hitler das Wort entzogen. Wir rufen alle zum gemeinsamen Widerstand gegen das Nazi-Regime auf! Gegen die faschistische Diktatur, die unser Volk in eine Katastrophe führt.“

Zwei Wochen nach dem „Kabelattentat“ brennt in Berlin der Reichstag. Die Nazis machen die Kommunisten dafür verantwortlich und wenige Tage später werden Grundrechte per Notverordnung abgeschafft – die Weimarer Republik ist damit endgültig am Ende. Der wahnwitzige Sturzflug von der Demokratie in die Diktatur dauerte gerade einmal vier Wochen. Zwölf Jahre später liegt Deutschland in Trümmern. Und mit ihm das von der NS-Propaganda proklamierte „Tausendjährige Reich“.

Warum die "Kabelattentäter" relativ milde bestraft wurden

Bräuninger, Däuble, Medinger und Weinzierl fliehen nach ihrer Tat. Und werden erstaunlicherweise erst wenige Jahre später als Drahtzieher der Aktion enttarnt und 1936 vergleichsweise milde bestraft: mit Haftstrafen von 21 Monaten bis zu zwei Jahren. Sie haben Glück. Ein Richter verurteilt sie „nur“ nach dem zum Tatzeitpunkt 1933 gültigen Recht wegen einer „Telegrafen-Betriebsgefährdung“. Und nicht wegen Hochverrat.

In der Nachkriegs-Öffentlichkeit spielte ihre Geschichte quasi keine Rolle, die Widerstandsaktion soll im Klatsch und Tratsch von damals dennoch populär gewesen sein. Auch wenn dabei über den politischen Background der Saboteure großzügig hinweggesehen wurde. Es war in den Zeiten des Kalten Krieges schlichtweg nicht opportun, Kommunisten für eine solche Tat zu ehren. Der Legendenbildung tat das aber keinen Abbruch. Es ist schließlich im Kern ein klassischer Fall von „David gegen Goliath“: Vier junge Burschen aus dem Schwabenland schneiden dem großen Diktator das Wort ab. Matthäus Eisenhofer, einer der Mitbegründer des Süddeutschen Rundfunks, behauptete noch in seinen 1970 erschienenen Memoiren, dass Hitler anschließend in Stuttgart nie wieder eine Rede gehalten habe. Eine Mär. Aber es passte eben gut in die Erzählung.

„Das Kabelattentat wurde gewissermaßen kollektiviert und mit Legenden umkränzt. So sei die Aktion ein Beleg dafür, dass Stuttgart im Nationalsozialismus eine liberalere, weniger gleichgeschaltete Stadt war, ein Hort widerständigen Handelns gegen das totalitäre Regime“, heißt es in einem Artikel in der Wochenzeitung Kontext. Stuttgart war jedoch eine ganz normale deutsche Stadt in der NS-Zeit. Und Hitler war nach dem „Kabelattentat“ noch mehrmals in der Stadt und hielt auch öffentliche Reden.

Diese besondere Art der frühen Erinnerungskultur mag ein Grund dafür sein, dass die Geschichte hinter dem „Kabelattentat“ heutzutage im Kessel kaum bekannt ist – gerade bei der jüngeren Generation. Würde man sich auf die Königstraße stellen und nach den Herren Bräuninger, Däuble und Weinzierl aus Stuttgart und dem Herrn Medinger aus Stetten im Remstal fragen, würde man wohl nur Achselzucken ernten. Ein Gedenkort oder Ähnliches, der an die Tat erinnert, existiert bis heute nicht.

Dabei war die Sabotage-Aktion der vier Schwaben ein mutiger und vor allem früher Akt des Widerstands gegen die Nazis. Auch wenn es angesichts der Tatsache, dass sie Hitlers Rede erst nach rund 55 Minuten beendeten, vor allem die Symbolik war, die ihrer Tat die Wucht verliehen hat. „Das Kabelattentat war die erste und für lange Zeit letzte nennenswerte Widerstandsaktion gegen Hitler“, sagt der Wissenschaftsjournalist Rolf Schlenker, der den Tatsachen-Roman „Ein Beil gegen Hitler“ geschrieben hat.

Rundgang durch den Stuttgarter Osten am 91. Jahrestag

Die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. kämpft unter anderem mit einem Rundgang zum 91. Jahrestag des „Kabelattentats“ gegen das Vergessen. Gudrun Greth und Ebbe Kögel führten am Donnerstagnachmittag (15.02.) zu den Schauplätzen von damals im Osten von Stuttgart. Der trug damals als Arbeiterviertel den Beinamen „roter Osten“. Über 90 Teilnehmende begaben sich auf die Spuren der vier mutigen Männer und ihres kommunistischen Umfelds, aus dem längst nicht alle bekannt sind.

Zumal sich im Stadtbild immer noch kein Mahnmal für die „Kabelattentäter“ von 1933 findet. Die Fraktionsgemeinschaft aus Linken, SÖS, Piraten und der Tierschutzpartei hat bereits vor einem Jahr einen entsprechenden Antrag gestellt. Getan hat sich bislang nichts.

Und so muss sich Gudrun Greth von der Stolperstein-Initiative weiter gedulden. „Ich bringe solange meinen Rahmen mit den Namen hier mit, bis es einen Gedenkort gibt“, sagt sie vor dem Gebäude des SWR-Funkhauses. Es steht heute genau an der Stelle, wo früher die Stuttgarter Stadthalle stand. Einen Vorschlag für ein aus ihrer Sicht würdiges Erinnerungszeichen hätte sie dabei schon parat: ein Kunstprojekt, umgesetzt von Schülern, aufgestellt auf der Wiese vor dem Funkhaus.

Buch-Tipp: Rolf Schlenker: „1933 – Ein Beil gegen Hitler“, Silberburg-Verlag, 128 Seiten, 15,99 Euro