Angriff auf die Erinnerung: Wie die AfD die NS-Zeit verharmlost – und warum

Stuttgart/Tübingen. Die rechtsextreme AfD hat dem Gedenken an die Zeit des Nationalsozialismus schon lange den Kampf angesagt. „Diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch“, wetterte Björn Höcke im Januar 2017 im Ball- und Brauhaus Watzke in Dresden. „Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.“ Das scheint die Partei in den letzten Monaten mit allen Mitteln forcieren zu wollen. Und dieser Angriff auf die Erinnerungskultur hat Folgen.

Verharmlosung der NS-Zeit: Wer ist hier ein Verbrecher?

Oktober 2023, Schwäbisch Gmünd. Mitten im Europawahlkampf. AfD-Politiker Maximilian Krah betritt die Bühne und sagt einen bemerkenswerten Satz: „Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher.“ Im gut gefüllten „Congress-Centrum Stadtgarten“ schien sich niemand daran zu stören. Es ist nur der Anfang.

Sieben Monate später wurde Krah noch konkreter: Nicht jeder SS-Mann sei ein Verbrecher gewesen, sagte er der italienischen Zeitung „La Republica“. Ein Raunen ging durch Europa. Der „Rassemblement National“ kündigte die Zusammenarbeit mit der AfD im Europaparlament auf. Den Rechtspopulisten aus Frankreich war die Aussage offenbar zu rechtsextrem.

"Ob es überhaupt jemals Nazis außer diesem Hitler gab?"

Im September 2024 konfrontierte Markus Lanz AfD-Chef Tino Chrupalla im ZDF mit Krahs Aussage über die SS. Chrupalla sagte, Krah habe natürlich recht – und fügte hinzu: Nicht alle NSDAP-Mitglieder seien Nazis gewesen. Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens Christian Wagner, kommentierte den Auftritt sarkastisch: „Ob es überhaupt jemals Nazis außer diesem Hitler gab?“.

Experte: Nicht alle waren Überzeugungstäter – aber darum gehe es der AfD nicht

Prof. Dr. Wolfram Pyta ist Leiter der Abteilung Neuere Geschichte an der Universität Stuttgart und Direktor der Forschungsstelle Ludwigsburg, die NS-Verbrechen erforscht. Außerdem beteiligt er sich am Projekt "Wehrhafte Demokratie", das demnächst mit einer Veranstaltungsreihe in Stuttgart startet. „Wenn Leute sagen, sie können sich nicht erinnern, wie sie NSDAP-Mitglied geworden sind, ist das die Beschönigung der eigenen Vergangenheit“, sagt er. „Das heißt aber nicht, dass ein 17- oder 18-Jähriger, der NSDAP-Mitglied wurde, Überzeugungstäter gewesen sein muss“, so Pyta. Das sei common sense in der Forschung. „Es gab nicht wenige, die aus opportunistischen Gründen Mitglied wurden, etwa weil sie ihre Karriere im öffentlichen Dienst fördern wollten, ohne dass sie sich vom rassistischen Kern des Nationalsozialismus besonders angesprochen fühlten. Man konnte aber auch schlimmster Rassist und Exzessivtäter sein, ohne ein Parteibuch zu haben.“

Krah und Chrupalla gehe es aber nicht darum, den Stand der Forschung zu referieren. „Sie möchten ein Einfallstor schaffen, um die SS- und NSDAP-Mitgliedschaft als eine völlig belanglose Sache darzustellen“, sagt Wolfram Pyta. „Und das ist sie nicht. Aber es reicht natürlich nicht aus, nur nach Mitgliedschaften zu schauen.“ Es gebe weitere Punkte zu berücksichtigen, wie beispielsweise: „Sind das alte Kämpfer gewesen? Sind die politisch aktiv gewesen? Und man kann sich auch wandeln.“

Nazi-Vorfahren: So geht die AfD damit um

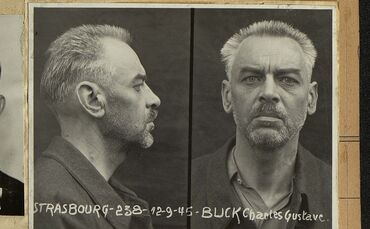

Anfang November veröffentlichte die „Welt am Sonntag“ eine Recherche über den Großvater von AfD-Chefin Alice Weidel. Hans Weidel war demnach SS- und NSDAP-Mitglied und arbeitete während des Zweiten Weltkriegs als Militärrichter in Warschau. Weidel gab an, das nicht gewusst zu haben. Den Vorwurf, ihre Partei würde die Zeit des Nationalsozialismus verharmlosen, wies sie zurück.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen nahm die Recherche zum Anlass, auf „X“ über seinen Vater zu schreiben. Dieser sei „bei Kriegsende Bataillonskommandeur im Fallschirmjägerregiment 1“ gewesen. Kein kritisches Wort dazu. Stattdessen startete Lucassen einen Aufruf: „Kennt Ihr Eure Vorfahren? Habt Ihr Bilder?“ – es gebe „viel zu entdecken“.

Dr. Wolfram Pyta: Es geht darum, "Erinnerungen aufzuweichen"

„Die gesellschaftliche Aufarbeitung in Deutschland begeht grundsätzlich den Fehler, alles aus heutiger (in der Regel linker) Perspektive zu bewerten“, sagte Lucassen wenige Tage später im Interview mit dem rechtsextremen „Freilich Magazin“. „Das ist zum einen dumm und zum anderen unhistorisch.“ Er sprach davon, dass „so manches falsch gemacht“ wurde, es gebe aber seiner Meinung nach eine „Dritte-Reichs-Obsession“, die „Züge einer Psychose“ trage. Was „falsch gemacht“ wurde, lässt er offen. Holocaust? Kriegsverbrechen? Werden nicht erwähnt. „Ich denke, dass die Deutschen nach und nach an einen Punkt gelangen, sich die eigene Identität nicht mehr durch eine kleine Gruppe von Miesepetern wegnehmen zu lassen.“

Der Schrecken des Nationalsozialismus sei tief im kulturellen Gedächtnis verankert, sagt Prof. Dr. Wolfram Pyta. „Diesen Kräften geht es darum, diese Erinnerungen aufzuweichen. Sie wollen, dass das Dritte Reich seines menschenverachtenden Charakters entledigt wird“, so Pyta. Ein erster Schritt der Verharmlosung sei es, diejenigen, die dunkle Seiten dieser Zeit benennen, als „Miesepeter“ zu stilisieren.

„Was uns diese Kräfte insinuieren, ist, dass wir den Nationalsozialismus unter Verschluss halten müssen, erst dann könne ein positives Nationalgefühl entstehen.“ Dabei sei gerade die positive Abarbeitung der Bundesrepublik an der NS-Zeit identitätsstiftend – und maßgeblich für die Entstehung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gewesen. „Das Grundgesetz wurde als Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Herrschaft entworfen.“

"Heldengedenken" am Volkstrauertag

Am 17. November, dem Volkstrauertag, knüpften mehrere AfD-Politiker, Kreisverbände und die „Junge Alternative“ an die NS-Tradition des „Heldengedenkens“ an. Die Nationalsozialisten hatten 1934 einen „Heldengedenktag“ eingeführt, die rechtsextreme Szene führte die Tradition später fort. Der bayrische AfD-Politiker Benjamin Nolte, der zum „Heldengedenken und Frühschoppen“ einlud, sagte gegenüber der „Welt“ , eine „Assoziation mit dem Nationalsozialismus“ sei „an den Haaren herbeigezogen.“

Der AfD-Kreisverband Rostock veröffentlichte ein Foto mit einem Kranz, auf dem in Frakturschrift „Ewig lebe der Toten Tatenruhm“ zu lesen ist. Das berichtet der NDR. Der Spruch wird in der Neonazi-Szene seit Langem verwendet, um die Verbrechen der Wehrmacht zu verherrlichen. In Leuna (Sachsen-Anhalt) legte die AfD-Stadtratsfraktion laut Mitteldeutsche Zeitung einen Kranz mit der Aufschrift „Für Führer, Volk und Vaterland. Warum?“ nieder. Nachdem unter anderem Historiker das als Nazi-Spruch bezeichnet haben, schimpfte die AfD-Fraktion in einem Facebook-Post auf „Denunzianten und verteidigt ihr Vorgehen. Der Spruch sei damals in Todesnachrichten an Angehörige und Traueranzeigen üblich gewesen.

AfD-Strategie: "Dahinter steckt natürlich auch gezielte Provokation"

„Wenn jemand in der Zeit des Nationalsozialismus gefallen ist, konnte man die Nicht-Nationalsozialisten daran erkennen, dass auf der Trauerkarte oder -anzeige eben nichts vom ‚Führer‘ stand“, sagt Prof. Dr. Wolfram Pyta. Man sei nicht gezwungen gewesen, die NS-Sprache zu übernehmen. Die Formulierung 2024 auf einem Kranz zu wiederholen und damit „kontaminierte Sprache“ zu verwenden“, sei „ein deutliches Indiz für den Versuch, diese als unschuldig zu etikettieren.“

Helden seien immer schon identitätsstiftender Bezugspunkt für Nationen gewesen, sagt Pyta. „Es gab auch schon zuvor Versuche in der Bundesrepublik, den Volkstrauertag umzudeuten“, so der Experte. Erst nach der Wehrmachtsausstellung, die die Beteiligung der Wehrmacht am Vernichtungskrieg in Erinnerung rief, habe es eine „diskursive Wende“ gegeben. Danach habe man in diesem Zusammenhang nicht mehr von „Helden“ und „Ehre“ gesprochen. „Die AfD scheint jetzt zu versuchen, dass für ihre Zwecke zu okkupieren“, so Pyta. „Dahinter steckt natürlich auch eine gezielte Provokation.“

Warum greift die AfD die Erinnerungspolitik so stark an?

Was will die AfD mit all dem erreichen? Dr. Rolf Frankenberger ist Geschäftsführer Forschung des Instituts für Rechtsextremismusforschung (IRex) an der Universität Tübingen. Er sagt: „Die AfD versucht, Nationalismus als Ideologie wieder hoffähig zu machen.“ Die Partei beziehe sich dabei auf völkisch-nationale Ideen der 1890er- bis 1930er-Jahre, „nicht unbedingt und nicht ausschließlich auf NS-Ideen“. Zu Recht werde aber daran erinnert, dass auch diese anderen Ideen dem Nationalsozialismus als Grundlage dienten.

„Wenn ich Nationalismus und völkisches Denken wieder groß machen will, dann muss ich konsequent darauf hinwirken, dass die NS-Tradition davon entkoppelt wird“, sagt Frankenberger. Weil die Schoah und andere Gräueltaten dem Feiern des Völkischen im Wege stünden, lege die AfD es darauf an, die Zeit des Nationalsozialismus zu verharmlosen. „Es wird versucht, die NS-Verbrechen auf das Regime zurückzuführen, so zu tun, als hätte das eigentlich nichts mit dem Volk oder der Nation zu tun gehabt“, so der Politikwissenschaftler. „Dabei war das Gedankengut, das dahintersteckt, eine ganz starke Bewegung in dieser Zeit.“

Die Folgen: Gedenkstättenleiter mit dem Tod bedroht nach Warnung vor AfD

Noch heute wollen viele das offenkundig nicht wahrhaben. Die Erzählungen der AfD fallen teilweise auf fruchtbaren Boden. Und haben Konsequenzen.

KZ-Gedenkstätten beklagten schon 2023 eine wachsende Bedrohung durch Rechtsextremismus. Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner erhielt im August 2024 eine unverhohlene Drohung: Er hatte in einem Brief davor gewarnt, dass die AfD die Zeit des Nationalsozialismus verharmlose. Das Leiden der Opfer solle aus der Erinnerung getilgt werden. Ein Foto aus einem der Briefe wurde ausgeschnitten und auf eine Todesmarschstelle geklebt. Die Stelen erinnern an die zahlreichen KZ-Häftlinge, die nach Auflösung ihrer Lager bei den sogenannten „Todesmärschen“ ab 1944 ums Leben kamen. Sie wurden erschossen oder starben an Hunger, Kälte, brachen geschwächt zusammen.

Dem Stiftungsdirektor, die Drohung lässt sich kaum anders verstehen, soll es nach Vorstellung des Täters auch so ergehen. Weil er darauf hinweist, was die AfD tut. Und wie gefährlich das ist.